一、追源溯本与迁徙

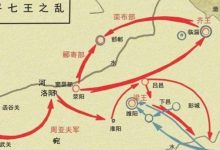

刘姓,源自尧的后裔刘累,故刘累为刘姓得姓始祖。《刘氏宗谱》“重修老系图序”和“源流考”云:“刘氏之先乃陶唐之后,受封彭城郡,出自刘累者……自阳城侯刘德公始,历汉魏唐宋元明千余年,世系历历,言之綦详”。并由此上溯至汉高祖刘邦同父异母兄弟刘交之后。“逮显槐公任检点于后周恭帝驾下,后周恭帝兵乱间,由西蜀眉山迁江苏再迁新安(今婺源),宋朝迁南陵占籍”。

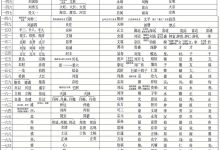

《刘氏宗谱》世系记载:一世刘交,汉高祖刘邦同父异母弟弟,封楚王,谥为楚元王。二世刘富原被封为休侯,后来,汉景帝改封刘富为红侯(红侯国地在今山东泰安县东北);刘富生五子,长子刘登继位为红怀侯,次子刘辟强和三个弟弟在朝廷任职,留居首都长安。三世刘辟疆(又作辟强)为光禄大夫、长乐卫尉,不久升任宗正之职。至五十二世刘亨二,号荣璇,由南陵商游芜湖采石并侨寓此。长子刘三(行三)于元末由采石迁徙庐江南新兴乡即原砖桥乡(现矾山镇)大畈,为迁庐江始祖。

迁庐始祖刘三,元至正元年(1341)生,配王孺人。生子三:天一、天二、天三。元末,刘三睹庐南佳山秀水,土沃风淳,于洪武三年(1371)占籍,迄今近六百四十余年。迁庐四世后分为四大股:墩股、畈股、佃山股、泥河股。2016年八修宗谱登记时,县内族丁主要分布在砖桥刘墩、刘畈、黄屯、天井、店桥、泥河、夹板、盔头、洋河、白湖裴岗,后有迁居肥西三河、铜陵顺安、黄山太平、广德、泾县、枞阳、贵池、东至、青阳、南陵以及江西彭泽、上饶市乃至海外者。目前人口逾三万。

二、谱牒与字派

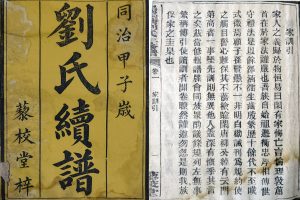

庐江“元和堂”刘氏自占籍庐江后至今共修谱八次。除首修由谱师编纂外,余均为本族族人纂修。宗谱记载着刘氏家族世系源流、迁徙轨迹、支派繁衍、族规家训等。谱序、人物序和传赞多为乡贤名宦所作,更有状元、进士作品。

崇祯七年(1634),大畈、佃子山分修宗谱,延请礼部冠带、儒士、春谷县(今南陵县)谱师高廷梯编纂;二修于康熙五十二年(1713);三修于乾隆二十九年(1764);四修于嘉庆二年(1797);五修于道光十五年(1835);六修于同治十年(1871),篡修人为十六世裔孙、四川总督刘秉璋,并亲自作序。七修于宣统三年(1911),八修于2016年。

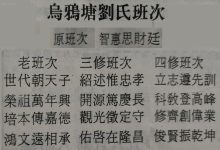

庐江“元和堂”刘氏宗谱首修为分修,大畈派行字为“斗文昌大家”,佃山派行字为“祚(或日、思)延光德泽”。二修宗谱为合修,统一使用派行字,决定大畈派自“家”止,佃山派自“泽”止,更定“十六字”派为:景运荣开,化洽春台,歆生盛世,期汝英才。

五修宗谱时更定为:景运荣开,世和时谐,贻谋久远,佑启英才。

七修谱时,考虑到原定派行中的“世”字有碍刘经畲(字世家,刘秉璋之父)封翁之名讳,而“世”辈生人又已年逾花甲,为生子生孙之老叟,不便悉令其更名,于是,便利用本地“式”与“世”音近而以“式”代“世”,遂修订派行二十字:景运荣开式,和同立宪时,万方宗上国,礼法守先师。

八修宗谱议定增加“二十字”派行:崇学承伟业,明道建厚基,长盛强华梦,兴远耀祖思。

三、宗祠堂号

庐江刘氏宗祠“始修于大坂、佃山两支合修宗谱五年之后也。”即康熙五十七年(1718)。庐江刘氏第一次修谱为兄弟分别修谱,但未建宗祠。第二次续修宗谱为兄弟合修,统一字派并合建祠堂,实现了由分到合的统一。族人视为从此回到先祖“三公”一人之下的时代,故堂号名为“元和堂”,寓意“元和中兴”。

道光十五年(1835)宗祠进行了大规模重建,据五修宗谱记载:“惟闻道光年所修之宗祠画栋飞甍,极其雄丽,足壮观瞻。”刘氏祠基与姚氏屋基、项氏厝基号称庐江“三大基”。惜咸丰十一年(1861)祠宇遭兵燹付之一炬。同治元年(1862)秋收后开始恢复重建,二年仅建成神堂,用以祭祀先灵。宗谱记载:“同治七年(1868)冬,经畲公之仲嗣文庄公(刘秉璋)以军务肃清来祠祭祀,见祠宇未复旧观也,……共捐洋蚨一千九百元装修大厅并建戏楼,楼前建亭,而祠宇始臻完备。”使祠堂恢复了原状。

1948年解放军渡江时,宗祠临时作为仓库。之后刘氏祠堂临时作为刘墩小学校舍,1958年改为砖桥公社办公地点。1974年刘墩小学改建教师宿舍时拆除。

2009年4月,庐江县政府(庐政秘﹝2009﹞19号)公布为第四批县级重点文物保护单位,2010年9月,庐江县政府(庐政秘﹝2010﹞121号)划拨国有土地1176.33平方,作刘秉璋故居建设用地。2009年农历2月2日,刘氏后人筹资启动刘氏宗祠暨刘秉璋陈列馆建设,总投资约500万元,于2020年10月竣工,并在祠堂内对刘秉璋生平进行了展陈布置。

四、家规家训

刘氏家规内容共有十五条,在家规引中开宗明义就指出,治理一家一族得立有规矩,犹如国有国法,目的用以规范和约束族人,使族人不至于不守礼法,不讲道德,不知羞耻。刘氏祖先深谙有家规才有好的家风,家风是族人立身做人的行为准则,是本族和社会和谐的基础。因而根据儒家思想中的“六德六行”标准,以“六行”中的孝、友、睦、姻、任、恤为规范,分类制定了“敦孝友、教子弟、睦家族、治生理、设义田、禁嫖赌、立宗子、举户长、修祖庙、谨茔墓、重婚姻、肃闺阃、禁刁讼、禁贱役、禁奸盗”十五条家规内容,作为家族的行为规范,并一代一代传承下来。

《庐江刘氏宗谱》记载的文功武略者众多,这与祖辈拓土伊始就倡导崇文重教的家风是分不开的,宗谱记载以三块钱生息兴办“耕乐堂”学堂,以教化族人,因此,几百年来刘氏名人荟萃,灿若繁星,其中以刘秉璋家族最为突出。

刘秉璋(1826~1905),字仲良,庐江刘氏十六世裔孙。咸丰十年(1860)庚申恩科进士,授编修。后投笔从戎。中法战争期间,指挥了著名的“镇海之役”。光绪十二年(1886),擢升四川总督。

据上海图书馆藏《庐江刘氏宗谱》(宣统三年元和堂刻本)记载:刘秉璋晚年回家乡,“惟嗜读书,手不释卷……创建三乐堂,以兴起后进。家居十余年,少取金帛以自俭,广收寒士以为乐。孜孜于此,几自忘其身经戎马、位至封疆矣。”

受刘秉璋的言传身教,刘家第二代五兄弟,子承父志,后来也都曾风云一时。长子体乾,记名江苏补用道,曾官至四川宣慰使(省长),所谓两代人先后督蜀,一时传为美谈;次子体仁是举人,因不愿与袁世凯合作,遂弃官回家;三子体信,乃著名的学者,他关于楚辞类的藏书,被郭沫若称为海内第一。

家训润物无声,家规蔚然成习,刘氏家风世代相传。2010年,刘秉璋嫡系曾孙、香港亿利达集团董事局主席刘永龄先生回乡探亲,捐资人民币200万元,修葺刘秉璋墓园,援建“刘秉璋中学”。

附:“元和堂”刘氏崇祯七年(1634)初修谱序

按谱之法:正月之吉会族以修;四时孟月会族以读;十二月之吉,会族以书其行,以为劝戒。盖卿大夫、士庶无位者,皆可行之。不必朱紫以华其宗,纶綍以贲其册,但使人知一脉之意,户敦可录之行。贫相救,患相恤,喜相庆,而戚相忧,即不谱而谱情具焉。如同宗共出,乖离涣散而不相合,贫也而或陵之,患难也而或乘之,死葬也而或弃之,即朱门丹谷特新谱牒而藏之,吾以为犹无谱也。

吾庐南山刘为邑望族,刘君太初、乙白,闵其宗族传序久远,子姓众多,而莫或统之,其势将离散而不可合,遂合其昆仲,相与集事。上自始迁之祖,下逮其孩提孙子,凡十余世,谱其名字、寿年、卒葬、迁徙、闾里、配偶姓氏,及其行事,为书斤斤,为至江一派者也。复过江南,敦请卯金之全谱,自周、秦、汉、晋、唐、宋以迄胜国,纡青而拖紫者,踵相接也。即我明迁庐以来,衣冠固自不乏。嘉隆之际,不有谢绂丞厅即归,怡三经梅花百咏,陶陶洞岭者乎,是可谱而文也;不有佐证归里,安享大年,期颐瞿铄,几几百岁者乎,是可谱而寿也。虽然此特谱之点缀也。昔郑玄曰:“谱之于家,若网在纲。”举大纲以明众目,则四海各流,乃东出而西归;九河分派,虽道异而源同。但以人多则门旺,人少则门替,人淑则门荣,人匪则门贱,即家道之悬殊,认互参其消息。思祖考之彝训,而弗忘于须臾。庶无恤之奏简,可出诸袖中;无龄之屏风,常置于座右,则高于公之门。聚张公之庐者,其福祉可胜道哉。予谢任学政,杜门却扫,于今二载,而苑阳之谱始成,势不能及徽以上。今刘君大费纂组,一展卷而今古相承,班序俱列,上昭前绪,下开嗣基,岂非不朽快事哉!

盖谱者,谱也,谱载宗祊佥书少长,无所晦佚之谓也;抑谱者,布也,敷布远近流传;纪赞,有所昭宣之谓也。又谱者,补也,葺遗亡、志未来,绳绳相因,效勉勿断,则显于世,垂于后者,永未艾也。欣刘君有志竟成,乐书之,以表一时之胜事云。

时

崇祯甲戌岁蕤宾月谷旦

赐进士第大中大夫,钦差整饬兵备分巡湖东道,江西布政司左参政,前巡按真顺广大督望北直颖,河南、山东印马屯田提督,北直颖学政,河南道监察御史眷生 卢谦 顿首 拜撰。

【注:卢谦,字吉甫,庐江矾山镇人。万历进士,历任知县、河南道监察御史等职。明朝忠义人物,《明史》卷二百九十二·忠义传有载。】

元和堂安徽庐江刘氏宗谱电子版,刘姓族人可免费索取

![2017年江苏沛县古沛刘氏宗谱[古沛刘氏宗支简表]_刘氏家族](https://www.liushijiazu.com/wp-content/uploads/2024/06/2024060202-220x150.jpg)

评论前必须登录!

注册