湘中刘姓玉盛公一族,于北宋初从江西吉安迁徙湖南新化茅坪,至今已逾千年。除了新化茅坪之外,其后裔还以家族规模(上千人至数千人不等)的形式分迁于湖南新化、安化、涟源、宁乡、新邵、隆回、武冈、新宁、溆浦、麻阳、永顺、中方、辰溪、汉寿、常德,以及广西、贵州、重庆、湖北、云南各地定居,初步估算有数百万人之多,是当今全国刘姓中的一支大族。乾隆丙子(1756)年,新化县知县戴高为刘玉盛留在始迁地的次子刘远后裔所修的《刘氏重修族谱》作序,对此族有过评价,此谱“千有余牒,余曰:此新邑巨族也。复阅谱内人名,入乡贤祠者有人,入名宦祠者有人,入忠孝祠者有人,入节孝祠者有氏,以及我朝显达者不可胜计。余曰:此世家名族也。”

(见乾隆癸酉《刘氏重修族谱》,此谱为原版,湖南祖地已不存,现为四川绵阳刘玉盛次子刘远清代中期迁川后裔保存)。湘中刘姓迁湘始祖玉盛公原籍江西吉安,从刘驹到刘玉盛祖父刘景隆,此族诸祖在吉安的居地,历代族谱记载多有异词。从上世纪九十年代以来,其后裔分支曾多次组织前往江西寻访,均因各种因素无果而归。2018 年 5月,湖南各县及重庆等地的后裔组成了一个 14 人的寻访团,前往吉安对祖先故地进行访查。事前寻访团成员刘范弟广泛查阅相关文献,结合实地考查,因而取得了一些初步的成果。

一、原籍与寓地:元、明湘中刘氏玉盛宗族老谱对吉安两处祖居地的记述:

元代至大三年(1310)刘文灿所撰《刘氏通谱源流序》(此序并非元至大谱原件。序文中玉盛公“苏溪葬坟”四字后有“明洪武四年立司”七字注文。称“明洪武”而不称“本朝洪武”,可知收录此序的是清代或民国之谱。此序为原谱照片,是刘玉盛三子滔公裔湘西永顺刘运驰提供,据他说是从一老者手中得来,此谱为滔公裔所修谱无疑。但此谱修于何时何地,则不清楚)说:“始祖刘氏,原籍本江西吉安府泰和县潼江湾(‘潼江湾’三字,当接在此序下文‘景隆寓江右’之后,作‘景隆寓江右潼江湾’,从下文将要引用的万历十年、万历庚寅年两谱序‘景隆,寓地名潼江湾’之文可知。此为清人收此元至大序入谱时,误将‘潼江湾’三字移前所致,观此将‘潼江湾’‘早禾市’二者并列之不伦亦可知)早禾市。高祖刘驹……驹生嚣……嚣生二子若、宪……若生适祺,居本宅江西泰和;宪生三子,景隆寓江右,景铣居原籍泰和圳上,景铨迁徙楚南常德桃源县,地名樟树脚郑家坪。吾先祖实中山靖王之后嗣,乃汉景帝八子玄孙晢。立业产有鹅掌大丘,身割三(原件‘三’字竖刻占了两个字的空间误为‘一二’)千,颈割八百,载粮一硕八斗,合家男女聚集乡井承奉。”

据此元至大三年谱序,从启祖驹公、到其子嚣公、其孙若、宪二公三代,一直住在原籍泰和县早禾市未动。从第四代开始,住在原籍“本宅”即老屋场的只剩下了若公之子适祺。宪公三子中,长子“景隆寓江右”,所谓“寓”,意为侨居或寄居,即已搬离泰和早禾市而不在本籍居住。景隆公所寓之地为“江右”,江右就是江西,范围太大,不能指实具体之地,但肯定在江西境内是不成问题的。宪公二子“景铣居原籍泰和圳上”,所居仍在原籍泰和,此原籍是指泰和县籍,并非是指其仍住在早禾市,而是到了泰和县的圳上居住,从此序看,圳上与早禾市虽都属泰和县辖,但二者并不在一个地方。宪公三子“景铨迁徙楚南常德桃源县”,已经从江西迁到了湖南。

未署撰者名的万历十年(1582)谱序(远公裔嘉庆十八年谱收录)记载:“始祖刘氏,原籍本江西吉安府泰和县早禾市梅子村人,鼻祖驹生嚣,嚣生若,若生景隆,寓地名潼江湾犀牛下水地,有鹅颈大丘,身割三千,颈割八百,粮载一石八斗。”

同样未署撰者名的万历庚寅年(1590)谱序(咸丰四年通谱收录)也有相同的记载:“余族原籍本江西吉安府泰和县早禾市梅子村,鼻祖驹生嚣,嚣生若,若生景隆,寓潼江湾犀牛下水地。”

元至大序中记载嚣公有若、宪二子,此万历十年和万历庚寅年两篇谱序都只记一子刘若;元至大序中若生适祺,宪生景隆、景铣、景铨共四子,此两序则仅记为“若生景隆”一子(将若、宪二公混为一人作若公,以致宪公生景隆变成了若公生景隆),其余若、宪所生适祺、景铣、景铨三人全未记载。可见此万历十年和万历庚寅年两篇谱序为了叙述简明,已将景隆公之其余兄弟(包括堂兄弟适祺、亲兄弟景铣、景铨)全都忽略不予记述(这也是族谱修撰中常见的现象)。虽然此万历十年和万历庚寅年两篇谱序叙述错讹混乱,但有一点是明确清楚的,即其所记述的驹公到景隆公所居之地是明确清楚的:驹公、嚣公、若公祖孙三人都是居住在“原籍本江西吉安府泰和县早禾市梅子村”,到景隆公则已“寓潼江湾犀牛下水地”,已经搬离原籍来到“潼江湾犀牛下水地”居住,这就把元至大序中的“景隆寓江右”落实到了具体地名“潼江湾犀牛下水地”;元至大序只记大地名“江右”,而此万历十年和万历庚寅年两篇谱序都则只记小地名“潼江湾犀牛下水地”,以上元、明三篇老谱序的作者都有些粗心,以致留下谜团让后人去猜解。此“潼江湾犀牛下水地”究竟在什么地方,万历十年和万历庚寅年两篇谱序都没有说,但至少已不在早禾市,这是可以肯定而毫无疑义的。

二、乾隆以后玉盛裔族谱已渐将两处祖居地名混杂成为一处到乾隆、嘉庆年间玉盛裔族谱的记述,对驹公子孙三代居原籍、景隆公时搬迁外地这一史实已不太清楚,这些记述开始将玉盛公及之前的祖居之地笼统混杂地记在一个地域范围之内。如乾隆癸酉谱《西江合圣公序》记载:“唐五季鼻祖驹、嚣、若宪、景隆(此序已注意

到元、明老序中从景隆公之子若、宪二公到一子“若公”,于是干脆将二名合为“若宪”一名),居洪都(此处‘洪都’为‘吉安’之误)泰和圳上潼江湾。”(远公裔嘉庆十八年谱收录)如嘉庆癸酉年刘职员撰《刘氏复修谱序》记载:“祖驹公籍本江西吉安府泰和早禾市,世居地名潼江湾犀牛下。驹生嚣,嚣生若,若生景隆,景隆生先进、英、雄、豪。”这些记载,将元至大序、万历十年、万历庚寅三序中本来分属两个地域范围的早禾市、梅子村、圳上、潼江湾、犀牛下(水地)、鹅颈大丘等地名混在一起,变成了全在一个地域范围内的地名。

到了咸丰四年,玉盛裔族第一次通联政、远、滔三公后裔合修通谱,这一错误开始以权威的说法出现于通谱中。此通谱刘诒燕(芑孙)所写的《源流序》,开篇即说:“余族,籍本豫章吉州太和县梅子邨早禾市圳上潼江湾,驹祖家焉。驹生嚣,唐时以功赐爵楚侯王,谥仁忠。子若宪,字腾宇。生景隆,字用贤……至我先进公……生玉盛,字绪昌,号福裔。官邵州刺史,升淮盐御史。解组居邵州云路街,今打信巷也。后落业上梅之茅坪,卒葬苏溪。”由于刘诒燕奔走四方联络族人,创修祖祠主修通谱,功劳大影响广,这个说法从此开始深入人心。从此玉盛裔族修谱,大都只知其祖先原籍是吉安府泰和县梅子村早禾市圳上潼江湾,而不知玉盛裔族祖先其实在江西吉安府是曾经先后居住过两个地方的。

由于玉盛裔族老谱大都将其祖自玉盛公以上在江西的具体居地指向泰和,因而想要找到祖先在泰和的具体旧地,无疑必须首先普查有关古代泰和的地方志中所记载的乡、坊、里、村、庙、亭、桥、渡等,以及山、水、泉、井、塘、陂等名称,同时还要结合其他古代文献(古代文人有关此地的诗文杂记等资料,如《全宋文》、《全宋诗》之类)对有关名称进行查找,看其中能否发现与玉盛裔族老谱中记载的祖地具体地名相同、相似或相关的名称。

根据这个思路,我查阅了乾隆、光绪两部《泰和县志》,明代嘉靖、万历和清代光绪三部《吉安府志》中的泰和部分,以及 1993 年新修的《泰和县志》,对其中的数千个乡、坊、里、村、庙、亭、桥、渡,以及数千个山、水、泉、井、塘、陂等名称进行了仔细查检,找不到任何一处与玉盛裔族谱中记载的有关圳上、梅子村(坡)、潼江(湾)、犀牛下水、鹅颈大丘等地名相同、相似或相关的名称,对古代文人有关泰和的诗文杂记等资料的检索同样没有任何结果。自宋元以来,文献中确实有泰和早禾市(渡)的记载,此名上世纪 60 年代已改为禾市镇;然而早禾市是一范围较大的地名,如果不能在历代志书和其他古代文献中找到与玉盛裔族谱中记载的其他具体地名相同、相似或相关的名称,那么对泰和进行实地查访是没有任何意义也不会有任何结果的。

三、螺川、中山两名关系辨析及螺川所指何地玉盛裔族谱中记载的有关圳上、梅子村(坡)、潼江(湾)、犀牛下水、鹅颈大丘等地名,不能在有关泰和的古代方志和文献中查到,那么族谱中是否还有关于其族祖先在江西旧地的其他记载吗?真是还有的,这个记载出自玉盛裔族远公后裔,明朝景泰五年(1454)甲戌科进士(三甲第十三名),户部主事、户部郎中、长芦都转运盐使司运使刘显,于明朝天顺元年(1457)所撰写的《刘氏家谱源流序》(此序历代族谱多有收录)。刘显在序中说:“窃思我玉盛始祖,由螺川中山奉编来楚,居邵州,迁新化茅坪落业,派衍孟政、仲远、季滔三房,势同棋布。”

刘显这个关于“玉盛始祖由螺川中山奉编来楚”的说法,并未引起玉盛裔族后来历代修谱者的注意。至今我们所能见到的有关玉盛裔族老谱的谱序和其他部分的记述中,对其族玉盛公以上至驹公在江西祖地的居地记录,关于“螺川中山”的仅此刘显天顺元年序一处,其他谱序对此似乎视而不见熟视无睹。刘显的进士和京官身份,决定了他的这个说法决非言之无稽,他这样说一定有可靠的来源与根据。那么之后其他玉盛裔族的修谱者作谱序者为何不引述他的说法呢?这是何原因?我想应该是后来的这些修谱作序者未能理解“螺川中山”的准确含义而致。

对“螺川中山”的含义,我以前一直也是困惑不解,但一直没时间对之深入思考和探索。直到最近,因为要参加刘陶俊发起的吉安泰和祖地考察活动,我需要做一些事先的文献调查工作,才能使实地考察不致茫无头绪不知从何着手。于是我重点对“螺川中山”作了一番文献考查和研究的工夫,这才对之有了初步的认识。

按古代作者的行文习惯(其实今天也是如此),在介绍某人籍贯或来自某地时,如果用了并列的两个或两个以上的地名,那这些地名一定是大地名在前小地名在后,大地名管小地名,而不可能是并列不相统属的两个或几个地名。如“许荆,字少张,会稽阳羡人也”(《后汉书·许 荆传 》),“杨佺期,弘农华阴人”(《晋书·杨佺期传》),“刘毅,字希乐,彭城沛人也”(《晋书·刘毅传》),“魏征,字玄成,钜鹿曲城人也”(《旧唐书·魏征传》),“毕构,河南偃师人也”(《旧唐书·毕构传》),都是如此,前一个地名是郡名,后一个地名是县名。刘显序中的“螺川中山”,也应该是这种情况,即螺川为郡名,中山为县名;但螺川是何郡?中山是何县?螺川还必须管着中山这个县,这种情况到哪儿去找?不仅江西找不到,整个中国也是无法找到的。

后来我想,或许“螺川中山”是两个小一些的地名,螺川或许是一个乡名,中山或许是螺川这个乡下面的一个村。这种想法当然不合古人行文习惯,因为在一篇文章中不提州县名而直接写乡、村名,是会让读者摸不着头脑的,读者将不知道这个乡和村究竟在哪儿。但我想,刘显是不是写这篇序时一时疏忽而漏写了州县之名呢?或许有这个可能。于是按照这个思路,我又对有关泰和县的上述历代方志和古代文献查了一遍,仍是无法找到有关“螺川中山”的任何信息。事实证明我这个想法是错误的,刘显不会犯这样的低级错误,要解决问题还得另找方向途径。

于是我就先从历代文献中查检“螺川”这个地名。根据我在上文的分析,螺川决不可能是乡、村一级的小地名,至少应是县或县以上的地名才对。通过查找,我在历代文献中找到了如下几条有代表性的记载。

北宋人马令著《南唐书》,对五代南唐国(今江西一带属之)史事进行记述,其中已有关于“螺川”的记述:“毛炳,丰城人也,好学不能自给,因随里人入庐山,毎与诸生曲讲,苟获赀镪,即市酒尽醉。

时彭会好茶而炳好酒,或嘲之曰:“彭生说赋茶三斤,毛氏传经酒半升。”炳闻之小哂而已。自后或游螺川诸邑,遇酒即饮,不醉不止。”

(《南唐书》卷十五“毛炳传”)其中所谓“螺川诸邑”,即指当时吉州(吉安)下辖的庐陵,新淦,安福,太和,永新五县。可见五代之时,吉州(吉安)就有螺川的代称了。

南宋高官兼学者周必大(1126~1204)是吉安庐陵人,宋孝宗隆兴年间他在家闲居期间,写有总题为《闲居录》的日记。其中记有隆兴二年九月戊申日这天,他与其二兄游龙王祠(寺)之事。文中对螺川之名作了解释:“寺倚螺子山。按《图经》,山在庐陵县东北十里,周回十八里,髙五十丈。昔有渔人至此,得五色螺,因以为名,而寺僧又讹而为骡,以为仙人自此乘白骡飞升。总其实,皆非也。山无林木,其形盘互,如螺蚌形耳。州城以是为主山,故其名特著。下有螺湖,其流浅狭,入于江。故州之别名曰螺川焉。”(周必大《文忠集》卷一百六十六)从周必大的记述中,我们知道了吉“州之别名曰螺川”;周必大还解释了吉州别名螺川的原因,“山无林木,其形盘互,如螺蚌形耳。州城以是为主山,故其名特著。下有螺湖,其流浅狭,入于江。故州之别名曰螺川焉”。

明朝大臣兼著名学者杨士奇(1366~1444)是泰和人,曾写过一首题为《赠本深还吉安》的诗:“宴罢琼林酒一杯,鞭催五马出蓬莱。

金章紫绶恩重拜,皂盖朱幡喜复来。带得一天新雨露,扫除九邑旧尘埃。螺川城外人千亿,争看神明太守回。”(杨士奇《东里集·续集》卷五十九)这位本深,就是宁波人陈本深,他于宣德年间(1426~1435)曾两任吉安府太守。他第二次重任吉安太守时,杨士奇写了此诗以表颂贺。诗云“螺川城外”,明显螺川就是代指吉安。

到了明代中期,在一些权威的方志和工具书中,就干脆将螺川当成吉安的一个正式名称加以记载。如由吏部尚书兼翰林院学士李贤等奉明英宗之命编撰的《大明一统志》记吉安府,“郡名庐陵、安成(均汉名)、螺川(郡有螺山故名)”(卷五十六);明代章潢所撰《图书编·江西图叙》记吉安府,“其名,汉庐陵、安成、螺川,其属县九,附郭庐陵、泰和、吉水、永丰、安福、龙泉、万安、永新、永陵”(卷三十九)。《图书编·江西图叙》甚至认为,螺川即指吉安府的情况早在汉代就已出现。

关于螺川可指代吉安的缘由,清代由康熙皇帝御定的工具书《渊鉴类函·地部四石三》(卷二十六)有另一种说法:“螺川,吉安府城北文山祠前,二石东西并竖,髙四尺许,其一穴宛蹙如螺形,其一转折如川字,故郡名亦曰螺川。”

由上可以认定,螺川就是吉安这已是毫无疑义的定论。螺川之指已明,那么中山就只能在吉安所属范围内去寻找。根据玉盛裔族谱记载,首先就应当在泰和县范围内去寻找;然而我在上文已说,在泰和境内根本就找不到任何有关中山的信息,于是只能另找线索。

四、中山之地文献考索

在我们赴吉安寻访祖地之前一个多月,在群中讨论有关问题时,滔祖裔安化刘长友发了一页政祖裔汉寿金牛山白鹿寺谱谱序的资料。

正是这页谱序使我改变了寻找中山的方向,从而取得了突破性的进展。其实这个政祖裔汉寿金牛山白鹿寺谱谱序,也收在 1999 年印行的《刘氏文史》(湘字 1999 年第 3 号准印证)中(298 页),我也曾经看过;但由于《刘氏文史》收录此序没有注明出处,也未注明作者和撰写年代,我认为此序来历不明无法使用,因而对之未予重视,时间一久就忘了此文。这次刘长友从安化烟溪滔公裔应诚公房 1995 年九修谱所收的旧谱序中找来了此序,而烟溪九修谱又是从民国癸酉(1933)年新化城西总祠《续修刘氏通谱》首卷中录来。据此序中“我族谱牒自乾隆壬午初修,嘉庆丙子二修,同治甲戌三修,迄今逾四十载”的记载,同治甲戌年为公元 1874 年,过了四十年,即为公元 1914 年,可知此序写于此年即民国三年,是一篇民国序。刘长友提供的此篇序文,文题为《政公房汉寿金牛山白鹿寺谱叙》,文题下署为“滔公裔首春撰”,但序中行文又完全是政公之裔的口气。如文中说“政公三子仁、俊、杰……(俊、杰)两公子孙分迁无从考,唯我仁公迁常德……

(其后裔)葆,即我族始祖也……我族谱牒自乾隆壬午初修……”,多次提到“我族”,全为政公后裔口气,署名滔公后裔首春,实在不可理解。

但此序确实为我们找到中山提供了明确线索。此序记述:“忆我祖由豫章九邑祠分派而来,其先居吉安洪都之太和永丰圳上,历传至景隆公,寓吉水之潼江弯(湾)。子四,英、雄、豪、进。”此序说“我祖……其先居吉安洪都之太和永丰圳上”,把洪都、吉安、泰和、吉水、永丰等府、县名混在一起,隶属混乱,作者不太懂历史政区沿革,不足为训。但序中说“历传至景隆公,寓吉水之潼江弯(湾)”,这个说法与玉盛裔族元、明老谱序高度一致,且将老谱序中指向不明的“寓地”,即景隆公离开早禾市以后的居住地,明确指向了吉水县。

既然刘显序已明确告诉我们,玉盛公是从中山迁到“楚南”的,既然汉寿金牛山谱序明确将景隆公寓地指向吉水,我们就没有理由不把吉水纳入到寻查中山的范围。

根据这个思路,我找来道光、光绪两部《吉水县志》,明代嘉靖、万历和清代光绪三部《吉安府志》,以及 1989 年新修的《吉水县志》,对其中的上千个乡、坊、里、村等名进行仔细阅查。工夫不负有心人,经过几天的查阅,终于在道光《吉水县志》中找到了线索。

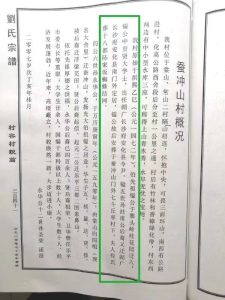

《吉水县志·坊乡·同水乡》(卷之四)有关五十九都所辖村的内容中,有中山村的记载,“中山”二字之下并有“爱敬刘氏”四字小注。

同水乡五十九都中山村按,此原件版心“卷之首”字样,实际应为“卷之四”,为刻版及校版疏忽所致。

那么同水乡五十九都与中山村的具体位置在何处?在道光《吉水县志·舆地·地图》(卷之三)中,有这样一幅地图(原件扫描,方位为上南下北)。此图清晰地标明了同水乡所辖的几个都。五十九都在同水乡的西北部,地跨南北向那条水道的东西两侧,位于东西向那条水道的南面。

两水交汇处的上方,有一行标注文字“枫子江水出同江河”,看来这两条水道,一名枫子江为南北流向,一名同江为为东西流向。中山村就在五十九都这一地域范围之内。此处的这条同江,与玉盛裔族历代族谱中所记载的“潼江”发音完全相同。从这点来看,玉盛裔族历代族谱所载的潼江湾所在,也明显指向了这一区域。为避免论证缠夹支蔓,我们将在此文下一部分专门讨论中山与潼江湾的关系,此处暂时不谈这个问题。

那么这个地域范围在今日吉水县的什么地域之内呢?查 1989 年出版的新编《吉水县志》,第 50 页有一幅《吉水县宋时行政区划对照表》。

据此表,宋代的同水乡包括 1989 年时吉水县的金滩(部分)、黄桥、西沙(2015 年后已撤并)、尚贤、枫江、盘谷、阜田七个乡镇。

中山之地已经明确,其为吉水县下属之村已无可疑,既然中山属于吉水管辖,那么刘显为何不说玉盛公由“吉水中山奉编来楚”,而偏要说由“螺川中山奉编来楚”呢?螺川(吉州)虽然管辖中山,但跳过吉水直接叙说一个村名,总有些太过突兀,会给读者或后人寻找此地带来迷茫,这不应是刘显这样的进士官员的行文逻辑和风格。

原来中山村所在的同水乡,在北宋元祐七年(1092)以前是归庐陵县管辖的。直到“元祐七年,(吉州庐陵郡)以庐陵之同水乡易吉(水)之顺化乡”(道光《吉水县志》卷之二“沿革”),同水乡始归吉水县管辖;光绪《吉安府志·地理志·沿革》(卷一)也记了此事:“南唐置吉水场,保大八年升为县,其时盖割庐陵水东十一乡以置。宋至和元年割兴平等五乡置永丰县。元祐七年以庐陵之一乡来属,以县之顺化乡属庐陵。《吉水志》:一乡,今同水乡。”玉盛公与政、远、滔兄弟,早在元祐七年之前的数十年,就已离开了中山村。他们离开时此地尚属庐陵,他们离开后虽然滔公曾于元丰年间回到故地(见元至大、万历十年、万历庚寅三谱序中“滔翁……心思人丁寡少,复原籍召请亲房族眷人等,前来此处”的记载),但元丰年间亦在元祐之前数年,祖先不能预知中山村在他们离开之后会由庐陵改属吉水,他们留下的口传笔记,只可能是由庐陵中山村迁出。上文我已论证,自五代后唐直到两宋元明,螺川就已指称庐陵城和庐陵郡。庐陵县是庐陵郡(吉州)首县,驻所就在庐陵(吉州)城内,在元祐七年之前,庐陵县中山村被称为螺川中山是再正常不过的事。刘显根据前代老谱记载,说“玉盛始祖由螺川中山奉编来楚”,难道不是十分正确?还有什么可以怀疑的吗?

至于《政公房汉寿金牛山白鹿寺谱叙》为什么能明确具体地将潼江湾定位于吉水县,这也是有原因的。此序中说:“(玉盛公)子三,政、远、滔。远住新化茅坪,滔居溆浦,政仍居蜀守庐墓。子三,仁、杰、俊。俊迁新化阿(藿)草城南之塔前,杰于南宋之末迁荆州江陵(迁江陵者当为刘杰之子孙。如为刘杰本人,则时代太晚,因刘杰为玉盛公之孙,不可能南宋末年仍在世),后两公子孙分迁无考。唯我仁公迁常德,复徙龙阳,不多年仍返吉水,寻故居。生子一,曰福寿。

寿子二,长国太、次国春。太子三,文平、文参、文启。平子二,喧暨赞。喧公官授浙江府尹,子一,茂实,官授常德府尹。子四,诏、谟、训、诰。诏公官授广东布政司,亦四子,宗先、宗贤、宗清、宗澄。贤子一,以存。存子一,凤。凤子一,葆,即我族始祖也。因元之季,海宇纷乱,盗贼蜂起,葆公由吴徙龙阳,落业金牛山白鹿寺所由来也。”

据此记载,政公长子刘仁,从成都迁到湖南常德,又迁龙阳(今汉寿),“不多年仍返吉水,寻故居”,回到中山老家(故居)去了。此时,中山村所属的同水乡早已从庐陵县划归吉水县管辖。仁公子孙此后又在中山村住了很多年,直到元朝末年“海宇纷乱,盗贼蜂起”,仁公的第十代孙刘葆,又由江西(吴,玉盛裔族其他谱序中又称“吴西”,即江西)迁回龙阳,落业金牛山白鹿寺。《政公房汉寿金牛山白鹿寺谱叙》记载的这段仁公后裔迁徙史是十分可靠可信的,此序能明确具体地将潼江湾定位于吉水县,与仁公家族这一段迁徙史有关。

因为他们从玉盛公离开中山村后,又回到已归吉水县管辖的中山村住了十代人之久,这段时间至少在二百五十年左右。

五、中山村实地考察记

到此为止,我们对中山的考察还仅仅是案头上的文献考查,如果要将中山与实地对应起来,还须到实地进行考察才行。早在去年(2017)11 月,远公裔均祥户重庆奉节的刘陶俊就在微信玉盛公联谊群中发起了到吉安寻访祖地的倡议,我当时就予以了回应。陶俊对祖地原籍泰和县早禾渡梅子村已做了多年的考究,并曾写过一篇长文在百度文库上发表,也就只差实地考察落实了。我既参加寻访祖地,就要根据我的文献调查,找出寻访方向和有可能取得突破之处,这才不致茫无头绪凑凑热闹而已。于是我就作了以上的文献准备工作。

如上所说,之前我已在道光《吉水县志》中查到了中山村的所在,但在 1989 年出版的新编《吉水县志》中却根本找不到有中山的村名。

实地考察成行的前两天,我突然想到还可在网上搜索一下,看看是否能有收获,结果还真在搜狗地图吉水县冠山乡境内找到了一个中山村。

于是,我赶紧查对道光《吉水县志·坊乡》和新编《吉水县志·吉水县宋时行政区划对照表》。查得吉水县折桂乡第二十九都辖有冠山、冠山上市、冠山中市、冠山下市等村名,可以肯定二十九都就在今日吉水县的冠山乡范围之内。但查《吉水县志·坊乡》折桂乡范围内的第20 都至 34 都所属村,根本就找不到中山之名,只在二十八都查到了一个叫“山中”的村子。这里地处赣江以东,邻近永丰县边境,北距从兴国发源经永丰入吉水的泷江约两公里。如果说此中山就是刘显序中所说的中山,显然没有任何根据:一是古方志中找不到任何记载(只有一个“山中”而没有“中山”),二是附近没有与玉盛裔族老谱中所说的潼江发音相同或相近的水名,三是对刘显序中的“螺川中山”也无法作出合理解释。于是我们只能放弃对此地处赣江以东的冠山乡中山村的考察,而将主要目标锁定在地处赣江以西的古同水乡范围内的盘谷、阜田等镇范围之内。

2018 年 5 月 15 日,来自重庆云阳、奉节,湖南新化、安化、溆浦的十四位玉盛公后裔,到达吉安集中。当晚,大家讨论了第二天的考察方向。刘唐伯认为泰和重要主张先去泰和,陶俊的考察方向也是泰和,因我们事先已在微信联谊群中作了比较充分的讨论和沟通,他认为吉水既已发现中山的重要线索,主张先去吉水。大多数参与考察的宗亲事先并未详细看过我发在群里的材料,以及我和陶俊、运驰、长友、荣鹏等人的讨论,我只能详细说明先去吉水的理由,况且吉水距吉安不到三十公里,考察更顺道些。于是决定明天考察螺川中山,寻找中山村。

第二天,5 月 16 日,我建议首先到吉水县盘谷镇政府了解有关地名情况。首先到盘谷镇,是因为盘谷镇属道光《吉水县志》记载的五十九都中山村所属同水乡范围,且今日此镇下面还有一个名为同江的村子,或许会与玉盛裔族老谱中所说的潼江湾有关系。

九点半左右,我们到了吉水县盘谷镇政府,与书记、民政负责人等交谈。了解此镇范围刘姓居住情况,询问此镇是否有叫中山的地名,回答没有。交谈中得知小江等村有刘姓较集中,旋即前往小江村部。

此村有肖,周,刘等姓,村长肖姓。我们与几位刘姓长者交谈,一长者搬来族谱,是修编于民国六年的老谱。长者说文革中他将此谱埋于地下,才得保存下来。我等查看,系出长沙王刘发系,与玉盛裔族异源。其可真实追溯的一世祖刘珍为唐末僖宗、昭宗时人,于唐昭宗时由宜春入赘庐陵县延福乡良石史氏,后分居“本里东嚮”,于是在此居住下来。阅读其谱,知其为本县螺溪刘氏分派而来。谱中记小江刘氏二世祖刘维,于五代后梁时由宜春东嚮入“赘新淦炎坑尹氏,分居下社坑”;其三世祖刘滔,“由下社坑徙居吉水南岭金家园,分徙粉溪、鹿角、北溪、金园、蛉田、睦塘、义凤、赵塘、西村、四塘、南廛、功德源、螺溪、中山,永新、永宁,湖广沙阳、潜江等派之祖”。

阅读此谱,最大的收获是发现了吉水有中山这个地名。谱中将中山与吉水的其他十三个村级地名粉溪、鹿角、北溪、金园、蛉田、睦塘、义凤、赵塘、西村、四塘、南廛、功德源、螺溪并列,这就印证了道光《吉水县志》五十九都的中山确实就是一个村名。但询问长者及其他小江村刘姓多人,均不知道中山究竟在哪里。又问长者此地是否属吉水县五十九都,答称此地是六十一都,五十九都在阜田镇,遂决定午后前往阜田考察。时已过午,遂与几位小江宗亲同至小市上共进午餐。

饭后顺道先到附近江背坑村查访。此村全为刘姓,村长年六十余,要我们买两封鞭炮迎谱查看。此谱为上世纪九十年代新修,查谱,知此地刘氏与小江村刘姓为一系。其所收录的清代宣统元年《姚林、江背坑续修谱序》记载:“东嚮珍公之次子维公,为翰林学士,迁新淦之下社坑。传九世义甫公,乃徙中山。十六世惟旺公,徙江背坑。惟旺公是江背坑始祖,固昭然可知也。”

江背坑刘氏谱再次证实了吉水有中山之村名,此谱明确记载江背坑刘氏是由中山迁来。询问村长及其他族人,也都不清楚中山村究竟在何地。于是我们告别此地,前往阜田镇。

在阜田镇政府,一位罗姓的办公室年轻女孩,热情地回答了我提出的问题。她指着我出示的道光《吉水县志》所载同水乡五十九都的十数个村名,告诉我说这些地名现在阜田镇都有,但唯独没有中山村。

我指着鳌原、筱陂和上杏塘、汶山几个地名问她现在有否,她说有。我又问:“你看中山正在这几个地名之间,那么鳌原、筱陂和上杏塘、汶山之间,如今有什么其他刘姓村组没有?”她回答说:“这中间有一村名叫育贤村,育贤村由宋家、肖家和刘家三个自然村组成。”我一听,觉得此刘家很可能就是我们要找的中山村。

谢过罗女士,我们驱车前往刘家村。中途经过振兴村,停车进入村部,与几位干部村民交谈,他们都不知道此地有一个中山的地名,并告诉我们刘家村就在前面。我们继续前行,一会儿远远地看见了一处聚集的房子,近前转弯,一座祠堂突现眼前,大门上几个金色大字“中山刘氏”,让大家精神为之一振,“啊!中山,这就是中山”,大家不由得欢呼起来。

随后刘家村人叫来了刘庆水宗亲,他是此村族谱的收藏人,五十岁左右。他十分热情,带我们至其家中查看族谱。他们藏有民国六年老谱和上世纪九十年代新谱各一套。据谱序,他们与小江、江背坑刘姓出于同支,都是长沙王的后代。询问庆水宗亲以及其他老人,这里以前是否属五十九都,答称正是;问他们是否此村又称中山村,他们非常茫然,说完全不知此事;又问他们为什么他们是长沙刘,而祠堂门上却写着“中山刘氏”,说是自古就是如此写的,他们也不知所以然;又问他们是否知道江背坑,他们十分肯定地告诉我们,江背坑刘姓就是从他们这里迁去的,这就印证了我们在江背坑谱序中看到的其十六世祖由中山“徙江背坑”的说法,也从侧面证实了我们关于此刘家就是中山的判断。我们再仔细查看庆水宗亲提供的民国六年谱所收谱序,第一篇就是刘永年写于清代乾隆四年己未岁八月的《合修谱序》,其中说:“吾义甫公派下,如吾中山、村背、江背坑、竹溪、三观下、枥陂六派,刊为一谱。”看到中山二字,我不禁大喜过望,这不就是我们苦苦寻找已久的中山吗!查访到这里,此地就是中山这个判断,不但有古《吉水县志》的记载,有小江和江背坑刘氏族谱记载的间接旁证,还有此村祠堂“中山刘氏”题额的佐证,更重要的是此地族谱所收的乾隆谱序也明确记载了此地就叫中山。至此,我们已完全解开了玉盛次子远公裔明朝进士、户部主事、都长芦盐运使刘显所撰天顺元年谱序所说:“玉盛公奉编由螺川中山徙楚南”中的“螺川中山”之谜。

上文提到,我们在盘谷镇江背坑看到他们族谱所收宣统元年《姚林、江背坑续修谱序》有“东嚮珍公之次子维公,为翰林学士,迁新淦之下社坑。传九世义甫公,乃徙中山”的记载,中山村族谱所收录署名为“年家姻教弟王岐瑞”,撰于乾隆四年的《刘氏重修族谱序》更证实了此点:“刘姓各派祖长沙定王,(此支刘氏)以世远不敢上溯,惟以玉堂(即刘珍,字待聘,号玉堂)公为一世祖。传至九世义甫公,由南州(南州,当为南岭。小江刘氏谱载其三世祖刘滔:由下社坑徙居吉水南岭金家园,分徙粉溪、鹿角、北溪、金园、蛉田、睦塘、义凤、赵塘、西村、四塘、南廛、功德源、螺溪、中山,永新、永宁,湖广沙阳、潜江等派之祖)而徙中山。”

义甫公徙中山的年代,此谱与小江、江背坑三谱均未记具体时间。

据中山村刘氏此谱首卷《刘氏各派迁徙总图·中山派世系》记载:“第九世,义甫,字子集,行九,邑廪生。由南岭徙中山,是为中山基祖。

宋建炎戊申(1128)七月初七生,淳熙戊戌(1178)正月初五日殁。”可知其寿为五十岁。如果他三十岁时迁入中山村,那就是南宋孝宗二十八年左右,即公元 1158 年左右。此时距玉盛公与政、远、滔三公离开此地尚不足 90 年。我在另一篇族史研究的文章中论证,玉盛公与政、远、滔三公离开江西不是在北宋初年的“建隆一载”,他们到达新化茅坪应该在 1072 年以后。因为很多研究成果已经指出,北宋在开梅山及安化、新化两县设立(熙宁五年,1072)之前,朝廷和地方官府是绝对禁止汉人进入梅山地区的,除非是在原籍无法立足而逃亡的非法进入者。

此文第四部分最后一段,我根据《政公房汉寿金牛山白鹿寺谱叙》,论断政公长子刘仁,从成都迁到湖南常德,又迁龙阳(今汉寿),“不多年仍返吉水,寻故居”,回到中山老家(故居)去了。那么刘仁回到中山的具体年代,根据政、远、滔三公到达新化茅坪不会早于 1072年的判断,应该是在公元 1100 年左右。这样看来,中山村刘氏始迁祖刘义甫迁入中山之时,玉盛公之嫡长孙刘仁及其后裔,已回到祖宗故地中山村 60 年左右了。可能当时刘仁一支人口尚未发衍多少,刘义甫迁入时,人口也没多少,中山村还能容纳两支刘姓共住。此后两支刘姓,在此中山村共生共荣了近两百年。直到元朝末年,刘仁的第十代孙刘葆,又由此地迁回龙阳,落业金牛山白鹿寺。

与中山宗亲交谈,查阅族谱,不知不觉已近傍晚。在中山刘氏宗祠前与宗亲照了合影,我们前往阜田镇上住宿。到了镇上,唐伯突然下车,对我们后车的人说不住此地了,要连夜赶往一百公里外的泰和。

大家都觉得这个决定太草率太突然,因为今天太匆忙,连一张中山村的全景都未拍,还有一些问题也要继续深入了解,但唐伯坚持要去泰和,只能由他了。

第二天,5月 17 日,查访泰和梅子村。事前我已详查了乾隆《泰和县志》和明代嘉靖、清代光绪两部《吉安府志》中的泰和部分,以及 1993 年新修的《泰和县志》,对其中的数千个乡、坊、里、村、庙、亭、桥、渡,还有数千个塘陂等名称进行了普查,找不到任何一处与玉盛裔族谱中记载的有关圳上、梅子村(坡)、潼江(湾)、犀牛下水、鹅颈大丘等地名(哪怕是近似)。自唐以来泰和确实有早禾市(渡),此名上世纪 60 年代已改为禾市镇;然而早禾市是一范围相当大的地名,如果不能在历代志书找到以上村名或组名,我对在此实地查访是不抱什么希望的。所以我对在泰和的考察毫无头绪,不能提出任何建议。

陶俊多年关注梅子村问题,曾写有长文在百度上发表,故今天的考察由他安排考察路线和考察内容。今天考察内容与此文主题无关,考察过程已见我写的考察日志(已全文发至联谊群中,此从略)。

第三天,5月 18 日,昨晚我们已商量好,今天兵分三路,我和功盛、建军、克刚、生尧五人仍坐一车,直奔吉水中山。座谈得知,此地祠堂为古来就有,现今的为前年所新建,共费 45 万元。此款为全村人共捐,此祠为全村人共建共有共享。此次重修全村每人捐 2000 元,女儿因要外嫁,不捐。我们补拍了中山村全景,由庆水宗亲带我们去老坟山考察,再回中山村与宗亲告辞离开。我们顺道又去了阜田镇下坪村(此地全为刘姓),吉安县万福镇圳上、花桥等刘姓集中的村子访谈查谱,无收获,返吉安住宿。

六、中山与潼(同)江湾从以上第四部分的论述,我们可以看到,玉盛裔族老谱序里的中山村与潼江湾两个地名,高度指向于同一地域,这个地域就是吉水县的五十九都。通过实地考察,我们已找到了中山村的今日所在之地。

此处集中讨论中山村与潼江湾的关系问题。

查古今吉安府与泰和、吉水两县方志,甚至整个江西的地方志和其他有关文献,都不能找到潼江这条水名。而我们在查找中山的过程中,在道光《吉水县志》同水乡的古地图中,发现了紧邻中山村的位置有一条同江(见上文)。同江、潼江,二者发音完全相同,且二者都在同水乡境内,老族谱中又将中山、潼江指向指向同一地域,这就很难排除同江就是潼江这个断定,除非能在吉水找到名称就叫潼江的另一条水道。所以我们可以初步断定,潼江就是同江的变名,是玉盛裔族祖先在修谱之时,由于年代久远记忆模糊而使用了同音字的缘故。

同江,在古代方志文献《大清一统志》、《江西通志》、《吉安府志》与《吉水县志》中有较多的记载,以下略举几条。

雍正《江西通志·吉安府·山川》(卷九):“同江水,在吉水县西北六十里,源出袁州分宜县界,受枫子江、柿陂、何湖、石水,同入赣江。”乾隆《大清一统志·吉安府·山川》(卷二百四十九)有相同记载。万历《吉安府志·山川志·吉水县》(卷十二)载:“同江水,在县西北六十里,源出袁州分宜,(经)安福、庐陵之境,其间有枫子江、柿陂、何湖、石水,皆经此入于赣江。”

以上三种不同级别的方志,都指出同江流经分宜、安福、庐陵、然后进入吉水县境,而枫子江、柿陂、何湖、石水等水,全都在吉水

境内汇入同江从而注入赣江。

道光《吉水县志》卷五《山川志》则解释了同江得名的原因:“同江水,即赣水。赣水北流,经县治,有永丰水,为文江。又北过三滩、白沙、槎滩,西北过元、小江,东流为同江。邑诸水皆入焉,故曰‘同’,又东,达于峡江。” 原来“邑诸水皆入焉,故曰‘同(江)’”,但此志关于“同江水,即赣水”的说法则是完全错误的。其实道光《吉水县志·山川志》的作者根本没到实地考察,完全不明实际水道情况,又不知前人(一统志、省志和府志)早已对同江有过正确的记载描述,乃闭门造车仅凭主观想像而记述;尤为粗疏的是,这位作者竟完全不知就在他参与编写的道光《吉水县志》,其中卷三《舆地·地图》所载的同水乡地图(见上文)中,已清楚地画着同江、枫子等水道,并明确标示着“枫子江水出同江河”的字样。此图所标画的同江河,与赣江根本就不是一条水道,这位作者即使只看了此图一眼,也不会写出“同江水即赣水”这样的文字了。

光绪《吉安府志·地理志·吉水县水》(卷三)沿袭了这个错误:“同江水,在县西北六十里,即赣江也。县境诸水至此皆会同入江,故名同江。按《通志》、《庐志》并云同江水源出分宜县界,受枫子江、柿陂、荷湖、石水入赣江,误也。今据《县志》更正。”此光绪《吉安府志》,自以为是地认为“《通志》(指雍正《江西通志》)、《庐志》(指万历《吉安府志》)并云同江水源出分宜县界,受枫子江、柿陂、荷湖、石水入赣江,误也”,并“据《县志》更正”。此更正所据的《县志》,即指道光《吉水县志》。

1989 年出版的新编《吉水县志》(99 页)这样介绍同江:“同江,为赣江西岸的一条中等支流。发源于分宜县境之同岭村,全长 112 公里,宽约 60 米,全河流域面积为 942 平方公里,跨越分宜、安福、吉安、吉水 4 县,流经本县之阜田、枫江,盘谷注入赣江。流经境内河段仅 13.5 公里,流域面积为 240 平方公里。由于河床曲折迂回,1975 年治理同江河已取直。”

由此新编《吉水县志》对同江的介绍,亦可见道光《吉水县志》和光绪《吉安府志》关于同江就是赣江的判断错误。

同江,有的方志文献中又作“桐江”。如嘉靖《吉安府志·舆地·水利·吉水县·同水乡》(卷五)载:“陂,四十所……樟柱陂,自高村发源,灌田一百二十六顷,萦灌。出桐江,合赣水。”此亦为误写,当以“同江”为正确名称。

下图是百度地图吉水县阜田镇育贤村刘家(昔日中山村)的位置:

将百度地图放大,我们可以清楚地看到中山村与同江的位置关系。

此图中红标 1 所指阜田镇北面偏西的育贤村(刘家),正是昔日中山村所在。中山村南面偏东有一条水道,因比例关系,图中未能全部显示。此图比例尺为十万分之一,测图可知,自中山村至此水道直线距离约 6.5 公里。这条水道就是同江,将此图展开,可以看到此水道经阜田、枫江、盘谷三镇注入赣江全线走向,见下图。

同江自吉水阜田、枫江、盘谷三镇入赣江路线

读图可知,这条水道正是新编《吉水县志》所说之“流经本县之阜田、枫江,盘谷注入赣江”的同江。对比下面两幅古今同江流域地图,我们可以发现从清代道光以来,同江的水道已发生很大的变化。

左图为道光《吉水县志·舆地·地图》同水乡地图,五十九都地跨南北流向的枫子江东西两侧,位于东西流向的同江南面。右图为百度地图,因比例关系,只显示了刘家(中山)村所在的育贤村,据此图,五十九都位于同江北面。此外,枫子江在现代百度地图中也完全看不见到踪影。

为什么古今地图所标示的五十九都(中山刘家),一在同江之北,一在同江之南,难道是古地图画错了? 为了解答这个问题,我通过我的一位在江西省电力局担任处长的学生,向吉水县水利局负责人了解同江水道变迁的历史。据吉水县水利局一位熟悉情况的老副局长说,同江历史上曾有过多次改道,我所提供的道光地图与现代地图同江水道变迁的情况,他们也注意到了这个情况,但目前还没对此做过专门的调查研究。

下图是同治年间由曾国藩主修,顾长龄汇编的同治《江西全省舆图》(卷七)吉水县地图(局部),方位也是上南下北。

同治《江西全省舆图》中的同江和五十九都读图可知,中间那条宽水道为赣江,右边即西边那条弯曲的水道就是同江。同江右下方标有“阜田”的字样,此点周围就是五十九都的范围。明显可以看到,此五十九都已处于同江之北,与道光地图五十九都在同江之南相比,形成了鲜明的对照。由此可见从道光到同治不过短短的 40 年左右,同江水道已发生了巨大的变迁。

据今日地图测量,中山村距同江转弯处直线距离约 6.5 公里。考虑到历史上同江改道的因素,中山村由同江之南变迁到了同江之北,那么历史上中山村距离同江当比现在更近。玉盛裔族谱中将中山、潼(同)江指向一处,这是完全合乎情理的事情。那么,远公裔刘显序称“螺川中山”,政公裔汉寿金牛山白鹿寺谱序称“吉水潼江湾”,其实指的就是一个地方。这是在坚实的文献依据和实地考察的基础上得出的结论,应该是合乎逻辑和情理的。

到此,我们可以得出结论,刘家(中山)村与潼江湾就是一处地方。这里就是玉盛裔族祖先从景隆公到玉盛公住了三代(如果包括玉盛公三子政、远、滔公,则是住了四代)的地方,也是玉盛公迁往湖南的出发地。

作者简介:刘范弟,长沙理工大学教授,硕士生导师,《长沙理工大学学报》编审。

评论前必须登录!

注册